Die Natur ist der beste Förster

Holz ist ein bedeutender Rohstoff und die Wälder, in denen er entsteht, sind wertvolle Ökosysteme. Um sie dauerhaft zu schützen, muss die Forstwirtschaft so ökologisch wie möglich arbeiten. Einige Kommunen oder Genossenschaften zeigen, wie Naturschutz mit naturnaher Wald-Bewirtschaftung Hand in Hand gehen und sich gleichzeitig ökonomisch lohnen kann

Fichten und Kiefern, Eichen und Buchen, Birken und Erlen… Und mittendrin unzählige Mikroorganismen, Pilze und Tiere. Deutschlands Wald bedeckt mit etwa 11,4 Millionen Hektar rund ein Drittel des Landes. Genau genommen sind es vielerorts aber keine Wälder, wie sie eben beschrieben wurden, sondern nur noch artenarme Forste, die lediglich aus einer oder zwei Baumarten bestehen. Fast 90 % der „Waldfläche“ in Deutschland sind daher in einem naturschutzfachlich schlechten Zustand (Alternativer Waldzustandsbericht, 2018). Dies hat überwiegend wirtschaftliche Ursachen: die Flächen mit Bäumen wurden schließlich gezielt für eine effektive Holzernte eingerichtet. Das zeigt sich an folgenden Faktoren, die das Ökosystem Wald schwächen:

- Vor allem wirtschaftlich genutzte Baumarten stehen in einer Umgebung, für die sie evolutionär nicht vorbereitet sind. Der Klimawandel hat mit drei trockenen, heißen Jahren z.B. im Harz gezeigt, dass Fichten dort langfristig keine Perspektive haben.

- Böden werden durch schwere Fahrzeuge der Forstwirtschaft verdichtet. Der Boden verliert so die Fähigkeit Wasser und Sauerstoff zu speichern. Die Artenvielfalt an Pilzen und Bodenlebewesen lässt nach, Stoffwechsel-Aktivitäten nehmen deutlich ab.

- In wirtschaftlich genutzten Forsten und Wäldern, und das sind selbst FFH-Gebiete, wird der Baumbestand regelmäßig durch Forstarbeiten aufgelichtet. Das bedeutet, dass mehr Sonnenlicht auf den Waldboden fällt und die Verdunstung aus den oberen Bodenschichten steigt. Der Wald verliert mehr Wasser und wird trockener und heißer.

- Für die Pflege und die Abholzung in den Forsten werden sogenannte Rückegassen angelegt. Dafür werden in regelmäßigen Abständen Schneisen zwischen den Bäumen eingerichtet. Auch hier fällt wieder mehr Sonnenlicht auf den Boden und heiße Luft aus der Umgebung kann einströmen.

- In vielen Forsten werden tote Bäume möglichst rasch entfernt. Sie sollen wirtschaftlich verwendet werden, gelten als Brutstätten für Schädlinge oder stören die Betriebsabläufe auf der Fläche. Lässt man sie liegen entsteht daraus Totholz, das über Jahrzehnte dort langsam verrottet, Wasser speichert und wieder zu lebenswichtigem Humus wird.

- Auch die Landwirtschaft setzt dem Wald zu: Noch immer ist das Management des Landschaftswasserhaushalts in der Regel darauf ausgerichtet, ganze Landschaften zum Vorteil der Landwirtschaft auszutrocknen. So wird den Wäldern wortwörtlich das Wasser abgegraben.

- Durch die Einträge aus der Landwirtschaft und dem Verkehr etc. nimmt der Gehalt an Stickstoff im Boden permanent zu. Laut einer europaweiten Studie sind für die meisten Bäume 25-35 kg Stickstoff pro Hektar ein guter Wert, darüber führt es zu nachweisbaren Wuchsstörungen, das Holz wird brüchiger. An manchem Waldrand liegen wir in Europa aber schon bei rund 100 kg pro Hektar, also dem Drei- bis Vierfachen des Grenzwerts.

Und: Eine seit langem verfehlte Jagdpolitik und menschengemachte Änderungen im Lebensraum von Hirschen und Rehen führen dazu, dass immer mehr dieser pflanzenfressenden Tiere im Wald leben müssen. Die Zahl der natürlichen Feinde, Wölfe und Luchse, ist noch immer sehr niedrig. Es gibt daher so viele Rehe und Hirsche, dass sie in vielen Regionen eine natürliche Verjüngung des Waldes unmöglich oder sehr teuer machen.

Trotz all der Herausforderungen für unsere Wälder ist und bleibt Holz in unserem Leben überall präsent: Im Hausbau, in vielen Möbelstücken; in Papier und Kartons; in Instrumenten und Spielzeug; als Kochlöffel und Eisstiel und selbstverständlich im heimischen Kamin. Zunehmend auch als Ersatz von Einwegplastik oder in Textilien. Holz ist und bleibt eine unserer wichtigsten Ressourcen, obwohl der Einschlag von Holz gesamtwirtschaftlich in Deutschland kaum eine Rolle spielt. (Bruttowertschöpfung lag 2016 bei ca. 3,6 Mrd EUR, Vergleich Umsatz von z.B. Volkswagen im gleichen Jahr: ca. 217 Mrd. EUR).

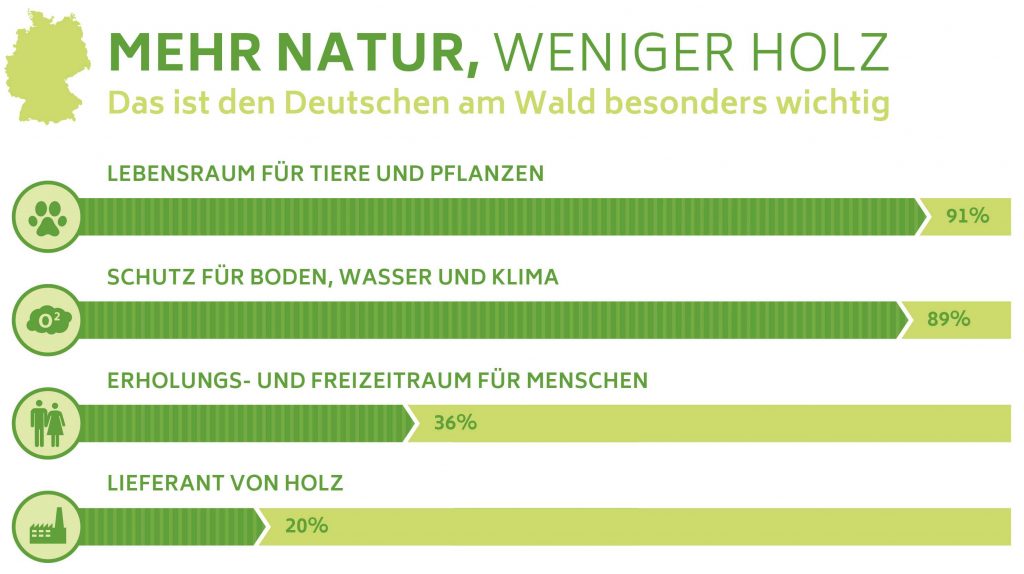

Zum Schutz unserer Wälder wäre es dennoch erstrebenswert, die Bewirtschaftung von Wäldern zu reduzieren. Mehr und größere Naturwald-Flächen wären ein Gewinn für die Biodiversität und für das regionale Klima. Die von der Bundesregierung seit viele Jahren angestrebten 10% staatlicher Wälder, die aus der forstwirtschaftlichen Nutzung genommen werden sollen, sind aus ökologischer Sicht ein absolutes Minimum. Sollten wir zur Stabilisierung unserer Wälder auf die Bewirtschaftung ganz verzichten oder gibt es einen Weg, wie wir gesunde Wälder bei gleichzeitiger Holzverwertung erhalten können?

Holz einsparen und recyclen

Ein wichtiger Weg zur Schonung der Wälder wäre ein ressourcenschonender Umgang mit Holz. Beispielsweise durch die konsequente Kaskadennutzung von Holz. Bauholz wird so lange wie möglich wiederverwendet. Daraus werden in einem nächsten Schritt z.B. Paletten für die Logistikbranche und am Ende Papier und Pappe. Auch diese werden so lange wie möglich recycelt, bevor dann die Verbrennung oder Verrottung die letzten Nutzungsformen darstellen. All dies würde die benötigte Holzmenge deutlich reduzieren. Bei der Beschaffung des dann noch notwendigen Holzes sollte man einerseits europäisch denken, wie bei dem sonstigen Handel und Rohstoffen ja auch. Also in Regionen, wo Nadelbäume in großen Mengen von Natur aus vorkommen, werde diese verwendet. Wo Buche, Eiche und Ahorn häufig vorkommen, werde diese eingeschlagen.

Anderseits könnten neue Formen der Landwirtschaft dabei helfen, den Holzhunger für kurzlebige Produkte zu stillen. Das Stichwort ist hier die Agroforstwirtschaft, den es bisher kaum in Deutschland gibt (laut einer Schätzung des Deutsche Fachverband für Agroforstwirtschaft sind es bundesweit ca. 1.000 Hektar). Dabei werden meist schnell wachsende Baumarten wie Pappel, Weide und Erle in mehreren Reihen gepflanzt. Der Abstand dieser Baumstreifen beträgt 60 – 80 Meter. Dazwischenliegende Ackerflächen können bewirtschaftet werden und profitieren von einem verbessertem Erosionsschutz und einem besseren, natürlichen Wasserhaushalt durch die Bäume. Die Bäume werden nach einigen Jahren gefällt und für die Herstellung von Papier verwendet.

Ökologische Waldwirtschaft lohnt sich

Darüber hinaus benötigen wir noch immer hochwertige Hölzer z.B. für den Bau. Zurzeit werden maximal 26% des in Deutschland eingeschlagenen Holzes für den Hausbau bzw. den Möbelbau verwendet (Stand 2012, Daten der FAO &Thünen Report 9). Diese Menge kann durch eine ökologische Waldbewirtschaftung gedeckt werden, die mehr auf Qualität denn auf Quantität setzt. Die Methode bezieht sich auf folgende Grundlagen.

- Ökologische Waldbewirtschaftung orientiert sich an den natürlichen Prozessen der Natur am jeweiligen Standort. Jeder Standort hat unterschiedliche Boden- und klimatische Voraussetzungen. Aus diesen ergibt sich die Herangehensweise für die Waldbewirtschaftung.

- Es gilt das Prinzip: natürliche Prozesse so wenig stören wie möglich. Auch zur Pflege wird so wenig wie möglich eingegriffen.

- Ökologische Waldbewirtschaftung erfordert qualifizierte Entscheidungen. Deshalb gilt der Grundsatz: mehr Forstfachleute, statt mehr Maschineneinsatz.

- Die Methode unterstützt die natürliche Verbreitung von heimischen, standortgemäßen Baumarten. Denn ein intaktes Ökosystem ist widerstandsfähiger gegen Störungen wie Sturm, Trockenheit oder Borkenkäferbefall. So wird das finanzielle Risiko des Betriebs gesenkt.

- Ökologische Waldbewirtschaftung setzt auf Einzelstammnutzung dicker Bäume und Qualität statt Quantität bei regelmäßigen Erträgen.

- Es wird weniger geerntet als nachwächst. So kann sich durch hohen Zuwachs ein stabiler und vielfältiger Wald mit hohem Holzvorrat entwickeln.

- Der dadurch geförderte stabile Mischwald erlaubt flexibler auf die Nachfragen am Wertholzmarkt einzugehen und erzielt dadurch bessere Preise.

- Naturnahe Waldbewirtschaftung schützt den Waldboden so großflächig wie möglich. Idealerweise wird von ausgebildeten Forstwirten manuell geerntet und mit Seilwinden oder Pferden bis zu den Rückegassen gerückt.

Diese Art der Waldbewirtschaftung wird auch „Lübecker Modell“ genannt und wird seit 1994 erfolgreich in den Stadtwäldern von Lübeck und Göttingen angewandt. Aber auch der Kirchwald in Passau oder große Forstbetriebsgemeinschaften im Saarland arbeiten nach dieser oder sehr ähnlichen Methoden.

Klasse statt Masse

Das Lübecker Konzept strebt nach einer hohen Naturnähe der Wirtschaftswälder und erntet in ihnen nicht mehr als das natürliche Produktionspotenzial hergibt. Der betriebswirtschaftliche Erfolg wird über die Minimierung des Aufwandes zur Erwirtschaftung eines des Ökosystems angemessenen Ertrages gesucht. Die klassischen forstwirtschaftlichen Konzepte streben meist nach Maximierung des Ertrages auf Kosten des natürlichen Ökosystems. Die Kostensenkung durch das Lübecker Modell (Minimierung der Eingriffe, komplette Naturverjüngung, Verkleinerung der Transportnetze im Wald usw.) überkompensiert die geringeren Erntemengen von Holz in der Übergangsphase zu einem naturnahen und vorratsreichen Wald.

Dass dieses Modell funktioniert, zeigen z.B. die Einnahmen aus dem Holzverkauf. Diese sind relativ hoch, weil die Bäume erst in höherem Alter geerntet werden. Sie haben dann mehr Masse und oft eine höhere Holzqualität. Wenige dicke Bäume zu ernten ist zudem günstiger pro Kubikmeter Holz als bei vielen dünnen Bäumen. Ein Beispiel: Beim Verkauf einer durchschnittlichen Fichte liegt der Preis bei rund 150 bis 200 Euro, abzüglich Fäll- und sonstiger Kosten. Bei der Fällung einer alten Eiche würden im Lübecker Stadtwald Preise von mehreren tausend, und in Ausnahmefällen sogar 13.000 bis 18.000 Euro erzielt.

Und es bleibt eine grundsätzliche Frage, zumal für den Baumbestand von Bund, Land und Kommune: Warum müssen Wälder überhaupt wirtschaftlich sein? Sie sind elementarer Bestandteil unser Daseinsvorsorge. Selbst das Bundesverfassungsgericht hat schon darauf hingewiesen:

„Die Forstpolitik der Bundesregierung ist weniger auf Marktpflege ausgerichtet; sie dient vor allem der Erhaltung des Waldes als ökologischen Ausgleichsraum für Klima, Luft und Wasser, für die Tier- und Pflanzenwelt sowie für die Erholung der Bevölkerung. Neben den wirtschaftlichen Nutzen des Waldes tritt gleichrangig seine Bedeutung für die Umwelt (vgl. §§ 1.6 des BGBl. S. 1037). Die Bewirtschaftung des Körperschafts- und Staatwaldes, der 58 % der Waldfläche in der Bundesrepublik ausmacht, dient der Umwelt- und Erholungsfunktion des Waldes, nicht der Sicherung von Absatz und Verwertung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse. Die staatliche Forstpolitik fördert im Gegensatz zur Landwirtschaftspolitik weniger die Betriebe und die Absetzbarkeit ihrer Produkte als vielmehr die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes.“ Quelle: Bundesverfassungsgericht vom31.05.1990 in einer Urteilsbegründung (2 BvR 1436/87 S. 39)

Auch die Polizei, Feuerwehr und die Schulen müssen ja keinen Profit abwerfen. Sie sind ein grundlegender Baustein unseres Staates, wie der Wald ein grundlegendes Element unseres Daseins ist.

Die ständig steigenden Holzeinschlagzahlen der letzten 20 Jahre zeigen , dass die staatliche Forstpolitik immer noch andere Ziele verfolgt, als von den Gerichten vorgegeben. Hier sollten Bund als auch die Länder endlich gesetzgeberisch vorgehen, damit unser Naturhaushalt erhalten bleiben kann. Gleichzeitig müssen Wirtschaft und Verbraucher verantwortungsvoll mit dem Rohstoff Holz umgehen. Das heißt durch eine möglichst langlebige Verwendung von Holz diese wertvolle Ressource zu schonen und die Bewirtschaftung der Wälder an natürliche Prozesse anzupassen.

Wir sollten uns mehr darauf konzentrieren, wie wir den Wald auch für zukünftige Generationen erhalten können und weniger, ob er ein wirtschaftlich profitables Gebilde ist. Erste Kommunen haben dies schon erkannt und handeln entsprechend: Sie stellen die Bewirtschaftung erst einmal ein, lassen Totholz als Schattenspender und Humus für den Baumnachwuchs stehen und nehmen ihren Wald wieder in die eigenen Hände.

Dieser Artikel erschien zuerst im November 2020 in der Umweltzeitung