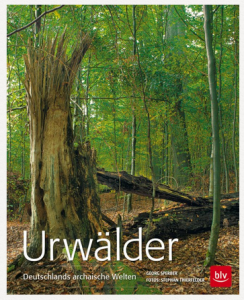

Lösershag: der Urwald in den Schwarzen Bergen

Edellaubbaum-Wälder auf Blockhalden an den Abhängen erloschener Vulkanschlote; überwältigender Urwaldeindruck auf ehemaliger Keltenfliehburg; »UrwaldLehrpfad«; Rotmilane und seltene Schnecken.

Der Siebenschläfer (Glis glis) fühlt sich im Lösershag wohl, was ein gutes Zeichen für die Artenvielfalt im Wald ist. Wildkatzen, Marder und Eulen sind seine Hauptfeinde. Der Siebenschläfer sucht sich gerne in Baumlöchern sein Quartier. Für seinen Winterschlaf gräbt sich der Siebenschläfer jedoch in der Regel im September etwa 30 bis 100 cm tief in die Erde ein, um dort vor Frost geschützt zu sein. Er nimmt in seiner Erdhöhle, die nicht wesentlich größer ist als er selbst, eine kugelförmige Körperhaltung ein, um seine Wärmeabstrahlung bestmöglich zu reduzieren. Um Winter zu überleben, zehrt der Siebenschläfer von seinen Fettreserven, die er sich über den Sommer angefressen hat.

Südlich der Langen Rhön ragen die Schwarzen Berge der Kuppenrhön, seit 1993 mit 3000 ha größtes Naturschutzgebiet in Bayern außerhalb der Alpen. Es sind Schlote erloschener Vulkane, deren harte Basaltfüllung langsamer verwittert als ihre Gesteinsumgebung. Jetzt prägen sie diese Landschaft als markante Kuppenberge, auf den Abhängen flächig von Blockschutthalden bedeckt. Zwei Bergkuppen, der Lösershag mit 765 m Höhe und die Platzer Kuppe, 736 m hoch, im Norden und Süden herausragende Eckpunkte dieser Schwarzen Berge, sind renommierte Naturwaldreservate.

»Am Boden vermodern die umgestürzten Baumriesen zwischen den Basaltblöcken und versperren den Weg, dazwischen stehen noch die Stümpfe uralter Eschen und abgestorbener Buchen-Greise, die aus dem Basaltgeröll wie mächtige Säulen, zum Teil mit 4–4,5 m Stammumfang, herausragen, bis zum Gipfel mit fast kopfgroßen Zunderschwämmen besetzt. Man glaubt zwischen den Blockhalden und bizarren Baumgruppen in einem Gespensterwald zu gehen.« So beschrieb der Naturschutzbeauftragte für Unterfranken, Heinrich Mayer, 1960 die Verhältnisse, die »da oben in der winddurchtosten Einsamkeit herrschen«. Zwar wurde der Lösershag wie die übrigen erst 1978 zum Naturwaldreservat erklärt. Doch hatte man bereits ab 1955 den regelmäßigen Forstbetrieb eingestellt. Seit 1993 ist diese 67,4 ha große Fläche der nordwestlichste Teil des großen Naturschutzgebietes Schwarze Berge. Es liegt dem »Haus der Schwarzen Berge«, einem Informationszentrum des Biosphärenreservates in Oberbach, direkt vor der Tür. Seit 1998 führt ein mit EU-Mitteln im Rahmen eines Life-Projektes von der Staatsforstverwaltung vorbildlich gestalteter »Urwald-Lehrpfad« durch das Reservat. Dezent sind vor Ort an Pfählen lediglich Nummern angebracht, die zugehörigen Informationen kann man einem im Zentrum ausliegenden Faltblatt entnehmen.

Schnecken-Schätze

Der urige Lösershag bewies seine besondere Naturnähe in vielerlei Hinsicht, beispielsweise bei der Schneckenfauna. 32 verschiedene Arten fand man hier, jede vierte eine der gefährdeten Spezies der Roten Liste. Einige besonders anspruchsvolle belegen in ihrer konservativen Art, dass die Faunentradition dieses Naturwaldes bis heute ungebrochen ist. Ein Fichtenforst in der Nähe, mit gleicher Methode untersucht, erwies sich dagegen geradezu als Schneckenwüste mit nur 8 Arten, darunter keine der Roten Liste. Im zweiten Naturwaldreservat der Schwarzen Berge, auf der Platzer Kuppe, entdeckte man in einer Waldquelle eine Schnecke, die weltweit nur in der Rhön und am Vogelsberg vorkommt. Es ist die nur 2 mm große Rhön-Quellschnecke, eine Bewohnerin kristallklarer Quellen und Bäche, die bereits bei der geringsten Wasserverunreinigung stirbt. Noch vor 100 Jahren war sie auch in den Wasserläufen des Wiesen- und Ackerlandes weit verbreitet. Überlebt hat sie bis heute nur in naturnahen Laubwäldern. Die Rhön-Quellschnecke wird ein Indikator dafür sein, wie sich die Wassergüte im Biospärenreservat künftig entwickelt.

Der Wald auf Hängen, insbesondere auf sogenannten Blockhalden, also Steinen und Kies die am Hang liegen geblieben sind, ist selten in Deutschland. Mit gerade einmal 7.800 ha ist er das kleinste Waldökosystem in den Alpen. In den Mittelgebirgen ist er allerdings noch etwas öfter zu finden. Der Zustand dieser Wälder ist in der Regeln noch als gut zu bezeichnen, was wahrscheinlich daran liegt, das sich dort eine wirtschaftliche Nutzung kaum lohnt.

„Urwald“ auf Keltenfliehburg

Auf der bereits seit 1959 als Naturschutzgebiet ausgewiesenen Kuppe ist der Urwaldeindruck überwältigend. 200-jährige Bäume trotzen hier den rauen Winden, starkastig, unregelmäßig bekront, jeder eine Persönlichkeit. Über 80 Festmeter Totholz pro Hektar, angehäuft in einem halben Jahrhundert unbeeinflussten Wirkens der Natur, verstärken die Urwald-Impressionen. Auf steilen Blockschuttfeldern herrscht die Esche, doch auch Bergulme und Bergahorn sind erheblich beteiligt. Die Buche hat unverkennbar Probleme, kann sie doch in den feinerdearmen Klüften kaum Fuß fassen.

Ausgedehnte Gesteinsschutthalden am Westhang sind überhaupt waldfrei. Nur einige Flechtenarten klammern sich ans nackte Gestein. An den Rändern der Steinwüste läuft die Entwicklung an. Traubenholunder, Berg-Johannisbeere, Berg-Weidenröschen und Ruprechtskraut besiedeln von verwehtem Laub gefüllte Spalten und bereiten die Keimstätten für die Pioniere des Waldes. Unterhalb der Gipfelregion werden die Hänge flacher, die Blocküberlagerung wird lückig und der Wald ist um die Hälfte jünger. Sofort hatte die Buche ihre Chance genutzt und heute nimmt sie den Löwenanteil von mehr als der Hälfte vor der Esche in Anspruch. Die mäßig beteiligten Fichten gehen auf frühere Kultur zurück. Wirklichen Urwald, wie könnte es anders sein, gibt es natürlich auch hier nicht. Genau im urigsten Gipfelbereich deutet ein aus Steinen gesetzter und mit Steinwällen gefasster Weg auf eine Fliehburganlage aus keltischer Zeit hin. Drüben im hessischen Naturschutzgebiet auf dem Stallberg sind die Grundzüge so einer Fluchtburg noch besser erkennbar.

Urwald-Impressionen

Wie intensiv die Naturerfahrungen am Lösershag sein können, mögen folgende Beobachtungen verdeutlichen: An einem lauen Aprilabend sitze ich, voll der Eindrücke einer Tageswanderung durch die Rhön-Urwälder von morgen, hier oben am Steinwall. Zuvor hatte ich noch vorsichtig unter einem vermoderten Baumkadaver nach dem Hellen Schnegel gespäht, den hier kürzlich der kundige Schneckenerforscher bayerischer Naturwaldreservate erstmals für Nordbayern nachweisen konnte. Nur eine dicke Erdkröte schreckte ich, die mich nun aus goldenen Augen verwundert anstarrt.

Gleich nebenan auf der Spitze einer von Spechthöhlen durchlöcherten Buchenleiche singt ein Gartenrotschwanz, der Waldrotschwanz unserer Großväter, uns Enkeln ein feiner Weiser für urwaldgleiche Strukturen. Mit dem Fernglas mache ich einen Siebenschläfer aus, der mit großen Nachtaugen aus der Öffnung einer Grauspechthöhle glotzt. Zwei Rotmilane schweben zum Horstbaum am Unterhang; es gibt noch an die 100 Brutpaare in der Rhön, sie brüten im Wald, jagen aber über den weiten Wiesen und Bachgründen im Land der offenen Fernen. Dohlen kehren lärmend zur Kolonie in die Schwarzspechthöhlen zweier Altbuchen zurück, wo vorhin noch unentwegt ein Hohltauber ruckerte. Eine Waldschnepfe streicht quorrend und puitzend den Hang entlang. Der Waldkauz meldet sich mit ansteckend lebensfrohem Jauchzen, ehe er zur Mäusejagd abstreicht. Jetzt warte ich noch, bis einer der Dachse seinen Bau verlässt. Ein beglückender Urwald-Tag für mich, auch wenn ich auf einer Keltenmauer hocke.

Auszug aus: Urwälder – Deutschland archaische Wälder von Georg Sperber/Stephan Thierfelder. Erschienen im BLV Verlag, ISBN 978-3-8354-0399-4. Hier erhältlich.