Eichenreservate im Spessart

Die berühmtesten Traubeneichen der Welt; Feudaljagd sichert Eichen im Buchenareal; einzigartige »Urwald«-Vogelwelt mit baumbrütenden Mauerseglern; höchste Artenvielfalt an Holzinsekten; letzter Rest eines Eichenlichtwaldes; Heimkehr von Wildkatze und Kolkrabe.

Intelligent sind Wildschwein, sie haben ein ausgeprägtes Zeitgefühl und können Menschen in Feind und Freund unterscheiden. Im Wald sind Wildschweine nützlich, denn sie lockern beim Stöbern den Boden und fressen die Larven von Baumschädlingen und Aas. Matschig mögen es die Wildschweine, mit Pfützen und Tümpeln im Wald, in denen sie baden und sich suhlen. Natürliche Wälder mit Mooren, Wasserläufen und Tümpeln sind daher genau der richtige Lebensraum für Sus scrofa, das europäische Wildschwein. In der Nähe ihrer Suhlen fallen Kiefern oder Eichen auf, an deren Borke sie sich so oft gescheuert haben, dass das darunter liegende Holz blank glänzt. Ganz dünn sind die Stämme, verbogen von Generationen an Wildschweinen, die sich am Stamm gescheuert haben. Der Spessart bietet den robusten Tieren noch einen guten Lebensraum und ausreichend Nahrung.

Der Spessart ist für seine Eichen so berühmt wie kein zweites deutsches Waldgebiet. Die Alteichen bestände um Rohrbrunn sind Wallfahrtsstätten von Forstleuten und Waldkennern aus ganz Europa und darüber hinaus. Noch in den 1950er-Jahren konnte man bei der Begegnung mit diesen schier endlosen Laubwaldbergen die Gefühle nachempfinden, die uns Märchen der Gebrüder Grimm überliefern: »Er zog weiter, und als er drei Tage gegangen war, so kam er in einen Wald, der noch größer war als die vorigen und gar kein Ende nehmen wollte; und da er nichts zu essen und zu trinken fand, so war er nahe daran zu verschmachten. Da stieg er auf einen hohen Baum, ob er da oben des Waldes Ende sehen möchte, aber so weit sein Auge reichte, sah er nichts als die Gipfel der Bäume.«

Größe Laubwaldgebiet Deutschlands

Jetzt durchschneidet die Autobahn Frankfurt–Nürnberg den Hochspessart brutal mitten durch sein sagenumwobenes Herzstück. Das einsame Forstamtsanwesen in Rohrbrunn musste ebenso wie das durch Wilhelm Hauffs Erzählung und den gleichnamigen Film von Kurt Hoffmann bekannte »Wirtshaus im Spessart« der Autobahnraststätte weichen. Nur am Waldrand südlich der Rodungsinsel erinnert das zierliche, 1890 gebaute Jagdschlösschen des Prinzregenten Luitpold an alte Zeiten.

Noch ist der Spessart eines der größten Laubwaldgebiete Deutschlands. Über 200.000 ha erstreckt sich der Naturpark Spessart, auf drei Seiten vom Main umflossen, im Norden durch die Kinzig und im Nordosten durch die Sinn begrenzt. 70% dieser Region sind Wald, wo man tagelang wandern kann, unberührt von der Hektik unserer Zeit. Zwei Drittel der Fläche gehören zu Bayern, das hier 1961 seinen ersten Naturpark einrichtete. Nahezu 43000 ha umfassen die geschlossenen bayerischen Staatsforste des Spessarts. Vier Fünftel aller älteren Eichen bayerischer Staatswälder wachsen in Unterfranken; die meisten und wertvollsten hier im Spessart. Nur eine halbe Stunde Fußweg vom Trubel der Rohrbrunner Raststätte entfernt gibt es noch Eichenwälder, die einen Rest des alten Spessartzaubers bewahren.

Bannforst und Wildpark

Wer den heutigen Zustand der Spessartwälder und das Geheimnis seiner legendären Eichen verstehen will, muss in die Geschichte zurückblicken. Über 1000 Jahre bestimmte die Jagd das Geschehen im südlichen Teil, dem Hochspessart. Und es waren allein die Interessen der feudalen Jagd, die den Schutz der für die Wildhege so wert vollen Alteichen bewirkten. Bereits Mitte des 8. Jahrhunderts hatten die Karolinger dieses riesige Waldgebirge zu ihrem Bannforst erklärt und damit Rodung und Besiedlung verhindert. Königen und Kaisern diente der Spessart als exklusives Jagdgebiet. 982 ging er an das Erzbistum und spätere Kurfürstentum Mainz über. An Siedlungen gab es lediglich um das Kurmainzer Jagdschloss aus dem Jahre 1318 das Walddorf Rothenbuch, dessen kleinbäuerliche Bewohner man zur Leistung von Jagdfrondiensten benötigte. Erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts kam im Innern des Hochspessarts als zweite Siedlung Weibersbrunn mit einer Spiegelglashütte hinzu. Der Nordspessart dagegen entwickelte sich unter der Herrschaft der Grafen von Rieneck zum dicht besiedelten Zentrum der Glasmacherei, dessen durch Übernutzung und Streurechen ruinierte Wälder im 19. Jahrhundert mit Nadelhölzern aufgeforstet wurden.

Der Halsbandschnäpper (Ficedula albicollis) ist ein Charaktervogel intakter Laubwälder und von Streuobstwiesen. Der Halsbandschnäpper jagt überwiegend Insekten in der Luft, sucht aber auch auf dem Boden, besonders in Laub, nach Larven, Spinnen und anderen Wirbellosen. Seltener frisst er Beeren. Er bevorzugt Laubwälder und Parks mit altem Baumbestand wo erin in Baumhöhlen nistet. Die Brut findet in der Zeit von Mai bis Juli statt. Als Brutvogel fehlt der Halsbandschnäpper im nördlichen Deutschland völlig. Im Spätsommer zieht der Schnäpper in das zentrale und südliche Afrika, um im Mai wieder in seinen Brutgebieten anzukommen.

ls in der Barockzeit die Wildschäden in den angrenzenden Fluren unerträglich anstiegen, wurde ein Gebiet von 11.000 ha eingezäunt. Die Dörfer im Wildpark mussten ihre Fluren mit Steinmauern schützen, die jedoch nur die Sauen, nicht die edlen Hirsche abhalten durften. Bei eingestellten Jagden, einer besonders pervertierten Sonderform deutschen Waidwerks, trieben Tausende von Treibern wochenlang das Wild zusammen, damit es auf einem besonders eingerichteten Abschussplatz von edlen Waidwerkern in Massen exekutiert werden konnte. Noch kurz vor der Französischen Revolution, die nicht zuletzt durch die Exzesse adliger Jagdprivilegien ausgelöst wurde, erlegten bei solchem Anlass der König von Neapel und die österreichischen Erzherzöge als kurfürstbischöfliche Gäste 236 Stück Rotwild und Sauen. Nach der Säkularisation wurde der Park in den Übergangsjahren von 1804–1814 unter Großherzog Dalberg, mehr Waldfreund als Waidmann, aufgelöst und das Zaunmaterial dazu benutzt, neu begründete Eichenkulturen zu schützen. Doch als 1814 Bayern den Spessart übernimmt, bestimmen weiterhin feudale Jagdinteressen das Schicksal dieser Wälder. Das Kerngebiet von 9.000 ha wird zum Jagdvergnügen des bayerischen Kronprinzen mit einem massiven Zaun aus gespaltenen Eichen als Wildpark gezäunt. Die unerträglichen Verbiss- und Schälschäden am Baumnachwuchs veranlassen die Forstaufsicht wiederholt, eine Auflösung des Parkes oder zumindest dessen Verkleinerung zu fordern. Doch der Park überlebt, auf die Hälfte reduziert, die Revolutionen von 1848 und 1918/19. Auch nach Ende des Feudalsystems bleibt er erhalten, nunmehr als jagdliche Freudenstätte der Staatsförster. Erst im Frühjahr 1945 beim Einmarsch der Amerikaner zerstört die Bevölkerung den anstößigen Zaun, dessen Reste im Notwinter 1945/46 der Stadt Aschaffenburg als Brennholz dienen.

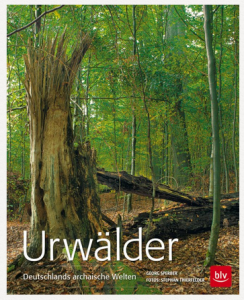

Auszug aus: Urwälder – Deutschland archaische Wälder von Georg Sperber/Stephan Thierfelder. Erschienen im BLV Verlag, ISBN 978-3-8354-0399-4. Hier erhältlich.