Urwald Sababurg

Morbide Schönheit uralter Hutebäume und toten Holzes; Pilz-Raritäten und Adlerfarn-Wildnisse; märchenhaftes »Dornröschenschloss«; Wildkatzenpopulation und Schwarzstörche; eingewanderte Waschbären.

Der flinke Einwanderer aus Nordamerika, Procyon lotor, ist seit Mitte des letzten Jahrhunderts auch in Europas Laub- und Mischwäldern zu finden. Waschbären sind nachtaktiv und bevorzugen gewässerreiche Eichenwälder, da sie hier genug Futter und Unterschlupfmöglichkeiten finden. Sie sind Allesfresser und haben ein besonders gutes Tastvermögen.

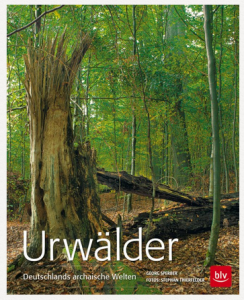

Es gibt in Deutschland Waldbestände, die seit rund 150 Jahren als »Urwälder« bezeichnet werden und als solche bekannt, ja sogar berühmt geworden sind. Mehr hundertjährige kolossale Laubbäume, vorwiegend Alteichen, die früher gerne als »Tausendjährige« mit der Welt germanischer Mythen verwoben wurden, sind ihre Kennzeichen. In Wirklichkeit sind dies museale Überreste einer historischen Waldnutzungsform, des Hutewaldes, der vom Mittelalter bis in die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts die Landschaften im Flach- und Hügelland weithin prägte. Unter mächtigen Hutebäumen, vorwiegend Stieleichen, im Bergland auch Rotbuchen, weideten unvorstellbare Haustierherden der Bauern aus den umliegenden Dörfern.

Im gemeinschaftlichen Markwald durften die Markgenossen unentgeltlich hüten, im Wald der Grundherren war dafür ein Naturalzins in Form von Weidekorn oder Forsthühnern zu entrichten, der später in Geldzahlungen umgewandelt wurde. Die Einnahmen aus den Weiderechten übertrafen die aus Holznutzung um ein Vielfaches. Der Landschaftscharakter Deutschlands veränderte sich grundlegend, als im 19. Jahrhundert immer mehr Huteflächen mit Kiefern und Fichten aufgeforstet wurden. Es war die deutsche Romantik, die den Reiz dieser vom Untergang bedrohten Hirtenlandschaften entdeckte. Die alten, knorrigen Baumgestalten wurden ein bevorzugtes Motiv der Landschaftsmalerei und geradezu zum Ideal des »deutschen Waldes« verklärt. Vom Interesse der Künstler angeregt, stellten Landesherren einige letzte Reste malerischer Hutewälder unter Schutz.

Der bekannteste der so genannten »Urwälder« liegt im Reinhardswald in der Nähe der Sababurg (Nordhessen), ein Hutewaldrest von 92 ha, der seit 100 Jahren ohne forstliche Nutzung ist. Der Reinhardswald, mit 200 km2 eines der größten geschlossenen Waldgebiete im waldreichen Hessen, war durch Beweidung in außerordentlichem Umfang belastet. Nach einem Reglement von 1630 wurden 20.000 Schafe, 6.000 Schweine, 6.000 Rinder, 3.000 Pferde, 700 Ziegen und 50 Packesel geweidet. Der heutige »Urwald« wurde 1907 auf Anregung des Naturschutzpioniers Hugo Conwentz und des Malers Theodor Rocholl (1854–1933) unter Schutz gestellt. Keine anderen Baummotive werden bis heute in Deutschland häufiger abgebildet als die märchenhaften Eichengestalten dieses Reservates. Beim staunenden Betrachten wettergebleichter Baumgerippe und dahingestreckter, Ehrfurcht einflößender Baumleichen erschließt sich die besondere morbide Ästhetik toten Holzes selbst für Besucher, die beim sonntäglichen Waldspaziergang Totholz im Wirtschaftsforst noch als Zeichen von Unordnung und Schlamperei bemängeln.

Im Urwald Sababurg kommen Pilzkenner auf ihre Kosten. Auf den toten Eichen und Buchen wächst eine Vielzahl von seltenen Baumpilzen, die das Holz im Laufe der Jahre langsam zersetzen. Dieser Schleimpilz profitiert von einer lichtarmen Umgebung bei hoher Luftfeuchtigkeit. Erste Funde des Safrangelben Weichporlings im Sababurger Urwald waren daher Sensationen in Fachkreisen.

Pilz-Raritäten und Adlerfarn-Wildnisse

Dieser »Urwald« fasziniert seit jeher auch Insektenkundler und Pilzkenner. Zwei Holzpilze gelten als exquisite mykologische Kostbarkeiten: Der Safrangelbe Weichporling (Hapalopilus croceus) und der Eichen-Zungenporling (Buglossoporus (Piptoperus) quercinus) sind zwei stattliche Großporlinge, die an mächtigen, meist seit Jahrzehnten abgestorbenen, aber noch wenig zersetzten Eichenstämmen vorkommen. Die ansehnlichen Fruchtkörper erscheinen im Sommer und vergehen im Herbst bereits wieder. Beide Arten sind vom Aussterben bedroht. Erste Funde des Safrangelben Weichporlings im Sababurger Urwald und im Urwald Hasbruch waren Sensationen in Fachkreisen. Selbst unkundige Laien sind beeindruckt von gewaltigen Fruchtkörpern zweier Holzpilze, von Schwefelporling und Leberreischling, die stets bei der Zersetzung riesiger Eichenstämme beteiligt sind. Märchenhaft auch die Matronen und Ruinen der oft von Zunderschwammkonsolen übersäten Hutebuchen, in deren mulmigen Großhöhlen der Waldkauz brütet und tagsüber der hier weit verbreitete Waschbär ruht. In der Unterschicht erwecken übermannshohe Bestände des Adlerfarns Vorstellungen geradezu tropischer Vegetationsüppigkeit. Doch sind dies lästige Weideunkräuter, die vom Wild und Weidevieh verschmäht sich dort breitmachen, wo die übrige Bodenvegetation mit Stumpf und Stiel aufgefressen ist. Von dieser Giftpflanze ist nur der stärkereiche kräftige Wurzelstock genießbar, den die überaus häufigen Wildschweine tief aus dem Boden wühlen. Durchschneidet man den unteren Farnblattstiel quer, dann bilden die dunklen Leitbündel die Form eines Doppeladlers; daher der Name.

Märchenambiente und Wildschutzgebiet

Die »Deutsche Märchenstraße«, eine der wenigen, die den Reinhardswald durchquert, führt zur sagenumwobenen Sababurg, dem »Dornröschenschloss«, das durch Jahrhunderte hessischen Landgrafen als Jagdschloss gedient hatte. Auf diese jagdliche Vergangenheit geht auch der ummauerte ausgedehnte Wildpark zurück, in dem man heute heimische Wildtiere und Rückzüchtungen der ausgerotteten Großtiere Auerochse und Wildpferd hält und in Ausstellungen den Besuchern Wissenswertes über Wald und Forstgeschichtliches bietet. Die südliche Hälfte des Reinhardswaldes war hochadliger Wildpark und seit 1867 mit einem Zaun umgeben. Bis heute ist der Reinhardswald auf über 9.000 ha als »Wildschutzgebiet« eingezäunt und für den Bürger nur unter Einschränkungen zugänglich. Seine Vergangenheit als Hutewald hat im Reinhardswald verbreitet Spuren hinterlassen. Kilometerlange Eichenalleen entlang einsamer Straßen, verlorene alte Hutebäume selbst im eintönigsten Fichtenforst. Nach Einstellen der Waldweide wurden die verödeten Huteflächen nach den Regeln »moderner« Forstwirtschaft großflächig aufgeforstet, meist mit Fichten. Wildverbiss, Rotfäule nach Rindenschälen durch Rotwild, Sturmwurf, Borkenkäferfraß und Kahlflächen bestimmten seither das forstliche Geschehen. Wegen der viel zu hohen Wilddichte konnte keine Naturverjüngung aufkommen. Als erfreulicher Nebeneffekt dieses ausgedehnten staatlichen »Wildschutzgebietes« blieb eine stabile Population autochthoner Wildkatzen erhalten. Der Kolkrabe siedelte sich wieder flächig an, und 1996 erreichte auch der Schwarzstorch bei seiner erstaunlichen Ausbreitung nach Westen den Reinhardswald.

Auszug aus: Urwälder – Deutschland archaische Wälder von Georg Sperber/Stephan Thierfelder. Erschienen im BLV Verlag, ISBN 978-3-8354-0399-4. Hier erhältlich.