Ein Wald mit nassen Füßen

Intakte Moore sind in Deutschland durch Torfabbau und landwirtschaftliche Nutzung selten geworden. Damit ist vielerorts auch der Lebensraum Moorwald verschwunden. Ein Mangel an Nährstoffen und häufige Überflutungen machen ihn zu einem der extremsten Waldbiotope überhaupt, in dem nur besonders genügsame Bäume und Büsche gedeihen. Da hier viele bedrohte Pflanzen- und Tierarten heimisch sind, setzen sich Naturschützer für die Wiedervernässung von Mooren und Moorwäldern ein.

Die trockenen Sommer der vergangenen Jahre haben vielen Wäldern zugesetzt. Doch es gibt auch Wälder, die von der Trockenheit profitieren können: Die Moorwälder, in denen vor allem Moorbirken, Moorkiefern und teils auch Erlen wachsen. Die Bäume stehen eher in den trockeneren Bereichen der Moore. Da kommt es ihnen durchaus entgegen, wenn bei langanhaltender Trockenheit der Wasserspiegel im Moor ein Stück weit sinkt. Mitte des 19. Jahrhunderts galten Moorwälder als düstere und unheimliche Orte. Heute muss man lange reisen, um einen Moorwald zu finden, denn „von den ursprünglichen Moorgebieten in Deutschland sind nur noch wenige Prozent erhalten“, sagt Michael Zauft, Experte für Feuchtwälder bei der Potsdamer Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg. Viele Gebiete wurden trockengelegt und fortan als Ackerland genutzt. Andere gingen verloren, weil man Drainagen durch die Moorwälder zog, um dort Nutzhölzer anzubauen. Viele Pflanzen- und Tierarten, die in den Moorwäldern heimisch sind, sind damit zu bedrohten Arten geworden.

Permanenter Mangel an Nährstoffen

Moorwälder sind, wie die Moore selbst, extreme Standorte. Sie sind sehr arm an Nährstoffen, weil es hier keine Flüsse oder Bäche gibt, die Mineralien herantransportieren. Auch kann der Wasserstand stark schwanken. Regnet es lange, saugt sich der Torf voll wie ein Schwamm und hebt sich. Hier überleben nur jene Pflanzen, die diese Staunässe ertragen – und das sind vor allem die genügsamen und robusten Moorbirken, die am liebsten an den trockeneren Rändern der Moore oder auf höher gelegenen Flächen, den Bulten, wachsen. Wegen des Nährstoffmangels wachsen sie extrem langsam. Auch werden sie nur wenige Meter hoch, weil sie sonst unter ihrem eigenen Gewicht versinken würden. In Skandinavien, wo es noch vergleichsweise viele Moorwälder gibt, haben Wissenschaftler das Alter von Moorkiefern genauer bestimmt. Sie fanden Bäume mit einem Stammdurchmesser von gerade einmal Handlänge, die mehr als 500 Jahre alt waren.

„Solche alten Standorte sind in Deutschland selten“, sagt Michael Zauft. „An vielen Stellen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern finden wir zudem recht junge Moorwälder, die sich erst nach dem Krieg wieder gebildet haben.“ Ein Grund: Als Reparationsleistung wurden damals viele Kiefernforste für die Sowjetunion abgeholzt. Kiefern benötigen sehr viel Wasser. Die großen Kiefernforste hatten in Ostdeutschland zum Absinken des Grundwasserspiegels beigetragen. Nach dem Kahlschlag in den 1940er und 1950er Jahren stieg das Grundwasser wieder an, sodass die Moore und mit ihnen die Moorwälder zurückkehren konnten.

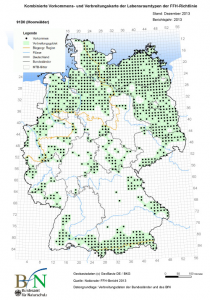

Moorwälder in Deutschland

Moorwälder kommen in Deutschland nur auf Sonderstandorten auf nassen Torfböden vor, kleinflächig können sie überall gefunden werden. Ein Schwerpunkt liegt in den Regionen, wo auch Moore häufiger vorkommen, also vorwiegend in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Brandenburg sowie am nördlichen Alpenrand und in den Hochlagne der Mittelgebirge. Daneben gibt es kleine Flächen entlang der Bach- und Flusstäler oder am Rand von Moorgewässern. Er überzieht als lückiger Wald auch großflächig manche Hochmoore.

Betörend duftende Pflanzen

Dort, wo die Moorwälder wieder herangewachsen sind, findet man heute auch wieder viele Tier- und Pflanzenarten, die den Schatten benötigen, den die kleinen Moorbirken und -kiefern spenden: der Sumpfporst etwa, der duftende ätherische Öle produziert und intensiv harzig riecht. Er gehört zu den Heidekrautgewächsen und wächst zu weiß blühenden Büschen von etwa einem Meter Höhe heran. Typische Bewohner des schattigen Moorwaldes sind auch die Torfmoose. Wie der Sumpfporst stehen heute viele Torfmoos-Arten in Deutschland auf der Roten Liste. Sie können in dem sauren Milieu des Moorbodens bestens gedeihen. Torfmoose tragen wesentlich zur Neubildung von Torf bei.

„An der Vegetation kann man sehr gut ablesen, in welchem Zustand das Moor ist“, sagt Michael Zauft; an der Moorheidelbeere, auch Rauschbeere genannt, zum Beispiel, die eng mit der bekannten Heidelbeere verwandt ist. „Wo die Moorheidelbeere vorkommt, ist das Moor noch nass und nährstoffarm. Macht sich die Heidelbeere breit, bedeutet das, dass das Moor langsam trockner wird.“

LIFE Feuchtwälder

Im Rahmen des Projekts „LIFE Feuchtwälder“ sollen von 2014 bis 2022 in 10 Natura-2000-Gebieten der Fließgewässersysteme Stepenitz, Dahme und Rhin Auen- und Moorwälder erhalten oder wiederhergestellt werden. Die Projekträume stellen typische Landschaftsräume für die Vorkommen von Auenwäldern an Bächen und mittelgroßen Flüssen Brandenburgs dar. Die überwiegend geringe Veränderung der Fließgewässer mit teilweise noch intakten Auenwäldern hebt sie von anderen Gewässersystemen in Brandenburg deutlich ab. Rund 3,8 Millionen Euro fließen dafür aus dem LIFE-Programm der Europäischen Union nach Brandenburg.

Regen bringt Totholz

Doch auch das Gegenteil kann der Fall sein. Zwischen 2007 und 2012 gab es einige sehr nasse Sommer. In den Mooren in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern stieg der Wasserstand deutlich an. Auch die trockeneren Moorwaldbereiche standen monatelang unter Wasser. Das war selbst für viele der robusten Moorbirken und -kiefern zu viel. „Die Bäume starben an vielen Stellen ab, sodass wir seit einigen Jahren große Mengen an Totholz haben“, sagt Michael Zauft. Und das ist gut so, denn genau wie in einem Buchenwald oder anderen Waldstandorten ist Totholz auch im Moor wichtig – für Insekten, die im Totholz leben, oder für Vögel, die dort Nahrung finden. Mit den trockenen Sommern der letzten Jahre hat sich der Trend umgekehrt. Moorbirken und -kiefern finden aktuell gute Bedingungen, um wieder nachzuwachsen. Viele Moorwälder haben sich verjüngt. In diesen Bereichen finden vor allem auch Libellen ideale Lebensbedingungen, da der junge Aufwuchs sie vor zu starkem Wind schützt. Die Östliche Moosjungfer gehört zu den Libellenarten, die hier zu finden sind. Hinzu kommt mehr als ein Dutzend Schmetterlinge mit recht klangvollen Namen, der Sumpfporst-Blütenspanner, die Moor-Holzeule oder der Hochmoor-Scheckenfalter.

Die große Moorvernichtung

In Mitteleuropa dehnten sich Moore und Moorwälder ursprünglich vor allem in einem breiten Streifen von Schleswig-Holstein über Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern bis zum Baltikum aus. Die Gletscher der Eiszeit hatten hier große Schmelzwasserbecken hinterlassen, die nach und nach verlandeten und sich zu Mooren entwickelten. Per Definition gilt eine Fläche als Moor, wenn die Torfschicht im Boden mindestens 30 Zentimeter mächtig ist. Doch mit einem Moor im eigentlichen Sinne habe das oftmals wenig gemein, erklärt Michael Zauft: „Viele dieser Flächen werden beweidet oder ackerbaulich genutzt, an anderen Stellen wird auch heute noch Torf abgebaut.“ Brandenburg hatte früher eine Moorfläche von rund 220.000 Hektar – was etwa 14-mal größer als der Hainich ist. Heute werden die Moorböden mit 160.000 Hektar angegeben. Der allergrößte Teil davon aber wird landwirtschaftlich genutzt und wurde durch Drainagen trocken gelegt. In Mecklenburg-Vorpommern schrumpfte die ehemalige Moorbodenfläche von ehemals 300.000 Hektar sogar um rund ein Drittel. „Alles in allem finden wir in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern heute nur noch etwa ein bis zwei Prozent naturnahe Moore“, sagt Michael Zauft. In Schleswig-Holstein und Niedersachsen sehe es nicht besser aus. Dennoch ist Norddeutschland auch heute noch die wichtigste Moorwald-Region. Darüber hinaus gibt es nur in Bayern oder den Mittelgebirgen noch größere Moorwälder – etwa im Harz oder im Erzgebirge.

Umstrittene Wiedervernässung

Doch sieht Michael Zauft auch einen positiven Trend. Naturschutzverbände und auch Behörden haben in den vergangenen Jahren an vielen Orten in Deutschland Moore wieder vernässt; der Naturschutzfonds Brandenburg beispielsweise in mehreren Projekten, die durch das EU-Umweltprogramm Life gefördert werden. Auch hier ist es das Ziel, alte Feuchtgebiete wiederzubeleben und bestehende zu schützen. Michael Zauft weiß, dass die Wiedervernässung von Mooren durchaus in der Kritik steht, weil in überfluteten Flächen durch Fäulnis das starke Treibhausgas Methan entstehen kann. „Doch wenn man es richtig macht, und den Wasserstand entsprechend steuert, lässt sich die Methan-Produktion verhindern.“ Für ihn sind Moore und Moorwälder natürliche Standorte, die Unterstützung verdienen. „Moorwälder gehören zu Mitteleuropa wie Buchenwälder“, sagt der Geoökologe. „Und als Extremstandorte sind sie noch dazu besonders interessant.“

Lesetipps

Michael Succow & Hans Joosten: Landschaftsökologische Moorkunde, 2001, 2. Auflage, Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung.

Vera Luthardt & Jutta Zeitz: Moore in Brandenburg und Berlin, 2014. Verlag Natur & Text.

Projektwebsite zu den Moorwäldern